(Caracas, 20.02.2020. FundaRedes). De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), América Latina ocupa el primer lugar de las regiones más violentas del mundo, y en los últimos años Venezuela se ha posicionado de los primeros lugares del ránking regional y mundial. En 2017 la UNODC registró que Venezuela fue el segundo país con más muertes violentas con una tasa de homicidios de 53,7 por cada 100.000 habitantes –sólo superado por El Salvador con 62,1–, un indicador en crecimiento sostenido desde 1995 a pesar de que las autoridades no publican cifras oficiales desde 2014.

En 2018 el Observatorio Venezolano de Violencia reveló que Venezuela había superado a El Salvador y se posesionaba del primer lugar en América Latina con 84,4 en la tasa de homicidios,

e identificaba como factores que originan la escalada de violencia el crimen organizado, la inestabilidad política, el desempleo, la corrupción y los estereotipos de género. Más recientemente, esta misma fuente informó que en 2019 en Venezuela hubo 16.506 muertes violentas, con lo cual cifró la tasa de homicidios en 60,3 por cada 100.000 habitantes, 21 puntos porcentuales menos que en 2018, pero aún la más alta de la región. Un elemento que en este último conteo se suma al de años anteriores que aún persisten es la “epidemia” de la violencia policial por el uso excesivo de la fuerza o por ejecuciones extrajudiciales.

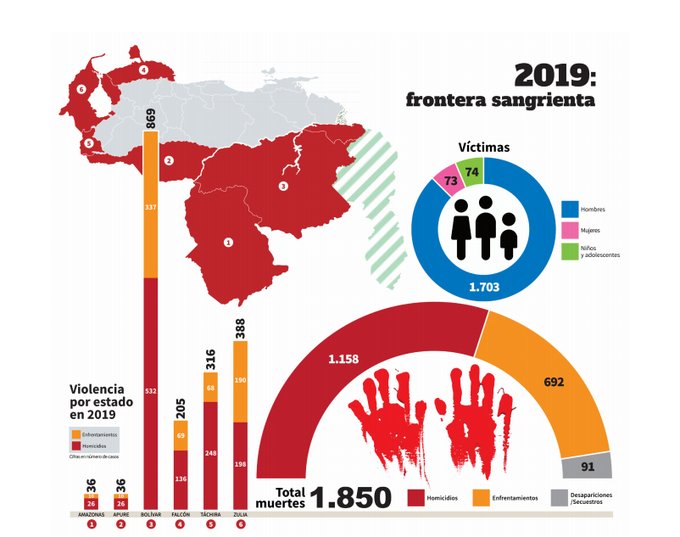

Los estados fronterizos concentran gran parte de esta ola de criminalidad. En Bolívar, Táchira, Falcón, Zulia, Apure y Amazonas ocurrieron 1.850 homicidios en 2019. Ante esta realidad, el Observatorio Fundaredes –organización no gubernamental que trabaja en la construcción de tejido social para la promoción y defensa de los derechos humanos en la frontera venezolana– decidió hacer seguimiento, documentar y procesar la data sobre la creciente violencia en la zona limítrofe con Colombia y Brasil, así como en las zonas costeras colindantes con islas del Caribe.

En los datos que presentamos a continuación –obtenidos por un seguimiento diario de la notitia criminis, la recepción de denuncias y la confirmación de data– se muestra la curva de violencia en los seis estados de estudio arriba mencionados y desagregado por cada mes del año. Allí se puede observar que el estado Bolívar es la entidad que más tiñe de sangre la zona fronteriza venezolana. El análisis muestra una fluctuante tendencia al alza con el transcurso de los meses.

Ocurrieron crímenes de toda naturaleza, desde homicidios atroces con desmembramientos y decapitaciones, como los registrados en Táchira, Zulia, Bolívar y Falcón, así como incineración de cadáveres, infanticidios, feminicidios y masacres en áreas urbanas y comunidades indígenas.

Aun cuando hay un alto porcentajes de víctimas son hombres jóvenes, 73 fueron mujeres y 74 menores de edad (entre los 0 a 17 años), varios de ellos abusados sexualmente.

Bolívar, con 869 homicidios, fue el estado fronterizo más violento en 2019, donde además de la criminalidad se documentó la mayor violación de los derechos humanos de todo el país, pues allí interviene también la violencia del Estado directamente a través de funcionarios de organismos de seguridad e indirectamente por omisión al no impedir la presencia y actuación de grupos armados irregulares colombianos, como el ELN, que atentan contra la población.

Los casos de Apure y Amazonas destacan porque son los estados donde menos acceso a la información existe, por lo que en la data figuran como las entidades con menos estadística de criminalidad, 36 homicidios en cada entidad. En ambos casos, los medios de comunicación que

sobreviven a la censura impuesta por el Estado reciben constantes intimidaciones por las estructuras criminales que allí operan, como la guerrilla y los grupos paramilitares colombianos, además de los llamados “colectivos” respaldados por el gobierno nacional.

En Zulia, donde hubo 388 homicidios en 2019, incluidos los supuestos enfrentamientos con organismos del Estado, desde hace años es un secreto a voces la toma de varios municipios, sobre todo Catatumbo, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y más recientemente por el grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos. Allí también existen estructuras de crimen organizado disgregadas en toda la entidad.

Falcón por su posición geográfica privilegiada (ventana abierta al mar Caribe) ha sido objeto de organizaciones criminales que acaban con sus rivales con métodos siniestros. La entidad está expuesta a bandas de delincuencia común y narcotráfico que a través de la costa buscan acceder a los países caribeños de mayor consumo de drogas. En este estado también han surgido denuncias de redes de trata de persona que se aprovecharían de los migrantes que salen vía marítima.

En cuanto a los secuestros y desapariciones, con 91 casos en total, demuestran el estado de indefensión y vulnerabilidad en el que se encuentran los habitantes de las entidades fronterizas.

La gráfica resume que los estados Bolívar, Táchira y Apure son donde ocurren más casos de secuestros, extorsión y desaparecidos, Bolívar encabeza esta estadística.

Los enfrentamientos armados son otra variable de importancia en el análisis de la violencia en los estados fronterizos. Táchira es la entidad que destaca por la presencia significativa de grupos armados irregulares en los enfrentamientos. La gráfica a continuación resume la frecuencia con que se presentaron estos hechos durante 2019 en las entidades federales analizadas.

El estado fronterizo más violento en 2019 fue Bolívar (869 muertes violentas). Debido a sus riquezas, esta entidad es codiciada por grupos armados irregulares y las mafias delincuenciales que ocasionan por lo menos un hecho violento al día

De las tres variables analizadas (homicidios, secuestros y/o desapariciones y enfrentamientos) la que reportó más víctimas fueron los homicidios. La frontera de Venezuela se ha convertido en un escenario violento donde conviven delincuentes comunes, grupos armados irregulares y cuerpos de seguridad del Estado en permanente tensión.

En cuanto a las armas empleadas para cometer los crímenes predominó el uso de armas de fuego en un país donde desde 2013 está restringido el porte de armas con la promulgación de La Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, la cual limita la venta de armas de fuego y municiones a ciudadanos particulares y establece que quienes posean de forma ilícita un arma de fuego serán sancionados con una pena de siete a 20 años de cárcel.

Con relación a los victimarios, a excepción de Táchira donde hay una fuerte presencia de grupos armados irregulares colombianos, en el resto del país predominan la delincuencia

común y en Bolívar las mafias que operan en torno a la extracción ilegal de minerales y el ELN.

Otro aspecto importante es que en la totalidad de las entidades federales analizadas los grupos que predominan en los supuestos enfrentamientos fueron cuerpos de seguridad del Estado con delincuentes comunes, una práctica que la Alta Comisionada de los Derechos de la ONU ha calificado como preocupante porque en muchos casos se recurre a ese argumento para ocultar las ejecuciones extrajudiciales.

El sicariato como móvil cobra bastante fuerza en los estados Amazonas, Táchira y Zulia.

La mayoría de las víctimas fueron hombres de entre 20 y 30 años de edad. Preocupa la cifra en aumento de mujeres y niños blanco de la violencia.

Fuente Oficial: FundaRedes